GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Wischhofstr. 1-3

24148 Kiel

Tel.: 0431 600-0

Fax: 0431 600-2805

E-mail: info(at)geomar.de

www.geomar.de

Geschichte der Meeresforschung in Kiel

Das erste belegte, meereswissenschaftliche Experiment in Kiel führte Samuel Reyher (1635-1724) im Jahr 1697 durch. Reyher war Mathematiker und Physiker der 1665 gegründeten Christian-Albrechts-Universität (CAU). Mit seinem sogenannten „Experimentum Novum“ bestimmte er den Salzgehalt des Wassers in der Kieler Förde.

Kieler von Anfang an dabei

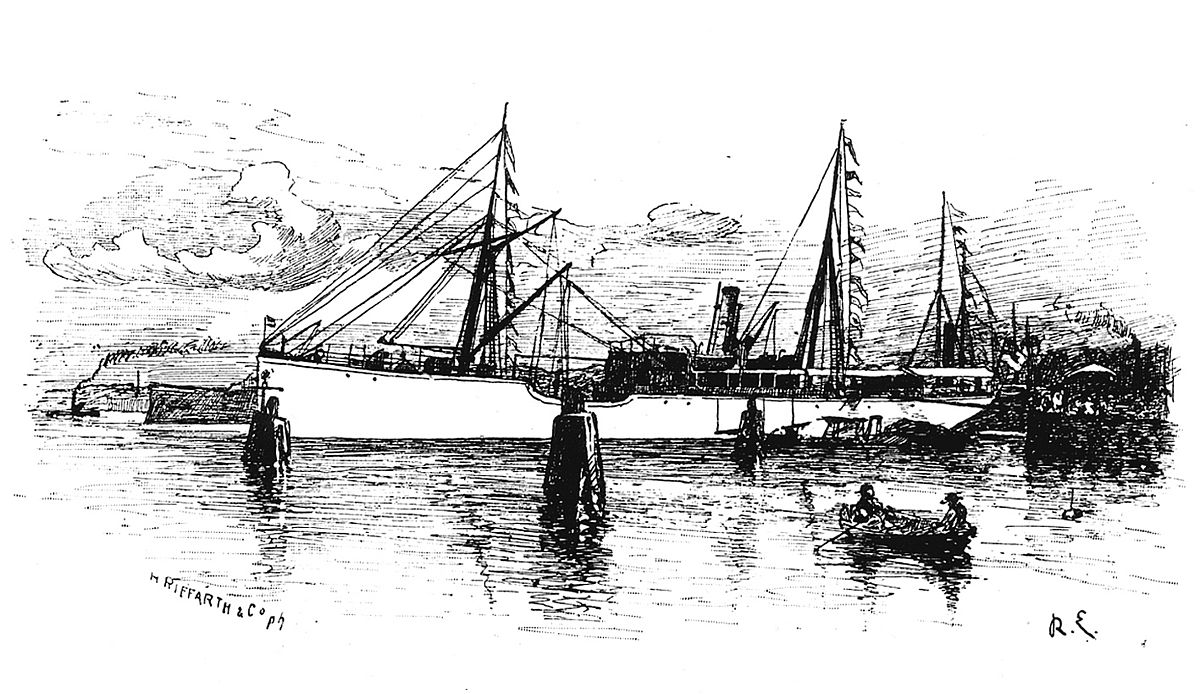

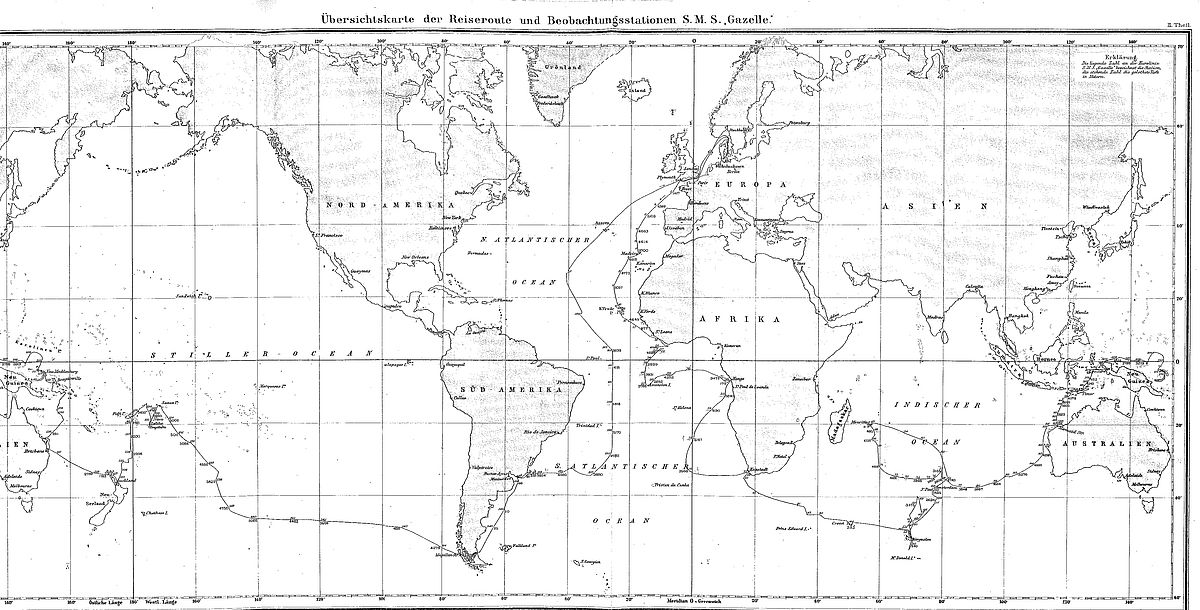

Als Beginn moderner Meeresforschung gilt international die Expedition der britischen Dampfkorvette „HMS Challenger“ um die Welt, bei der 1872-76 erstmals viele Erkenntnisse über die Ozeane von den Oberflächentemperaturen bis zur Beschaffenheit der Tiefsee-Meeresböden gewonnen wurden. Binnenländische Geographen und die Marine des jungen Deutschen Kaiserreiches hatten ebenfalls Interesse an den Weltmeeren. Daher startete die Kaiserliche Marine 1874 von Kiel aus die zweijährige Weltumsegelung der Dampfkorvette „SMS Gazelle“. Neben den regelmäßigen Wetter- und Meeresoberflächenbeobachtungen untersuchten Wissenschaftler Meeresströmungen und Wassertiefen und sammelten zoologische und botanische Materialien aus allen drei Ozeanen und bei Landaufenthalten. Zum Programm der Reise gehörten außerdem anthropologische und astronomische Beobachtungen, insbesondere die des Venusdurchgangs von 1874. Nach Treffen und Absprache der Kommandanten von „HMS Challenger“ und „SMS Gazelle“ in Südamerika bildeten die Rückreisen beider Schiffe durch den Atlantik 1876 das erste koordinierte Mehrschiffprogramm der Welt. (Eine Auswahl an Originalberichten und Fotos der Reise hat das Bundesarchiv unter dem Stichwort "Die Kaiserliche Marine und der Venusdurchgang von 1874" auf seiner Internetseite zusammengestellt).

In Kiel war die Meeresforschung zu dem Zeitpunkt schon etabliert. Seit Ende der 1850er Jahre betrieben der Physiologe Victor Hensen (1835-1924), der Zoologe Karl Möbius (1825-1908) sowie der Industrielle und Meereskundler Heinrich Adolph Meyer (1822-1889) Studien zur Ökologie in der Kieler Förde und Bucht. Dazu benutzten sie seit 1862 das erste in Kiel – noch unter dänischer Flagge – beheimatete Forschungsfahrzeug, Meyers Lustyacht „Marie“. Dabei prägte Hensen den heute weltweit gebräuchlichen Begriff „Plankton“ für frei im Wasser treibende und schwebende Organismen, Möbius den Begriff „Biozönose“ für (marine) Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren.

Große Bedeutung erlangte die 1870 gegründete „Königlich-Preußische Kommission zur Erforschung der Deutschen Meere in Kiel“ (kurz: „Kieler Kommission“). Diese zur Stärkung der Fischerei vor den deutschen Nord- und Ostseeküsten durch wissenschaftliche Erkenntnisse eingerichtete Gruppe, initiiert durch die Kieler Universitätsprofessoren V. Hensen, K. Möbius und Gustav Karsten (1820-1900; Physiker und Mineraloge) unter der Leitung von Herrmann Adolph Meyer, ließ neben verbreitungsbiologischer und technischer Fischereiforschung auch kontinuierlich Wassertemperaturen und Salzgehalte auf den Feuerschiffen und an Küstenorten registrieren. Leider sind diese Daten nicht lückenlos erhalten geblieben.

Im Juli 1889 startete die „Plankton Expedition“ mit dem gecharterten Dampfer „National“ unter der Leitung von Victor Hensen in Kiel. Bis November 1889 sammelten die Wissenschaftler auf einer Reise durch die unterschiedlichen Zonen des Atlantiks, von den subpolaren bis in die tropischen Bereiche, biologische und chemische Proben sowie physikalische Messwerte. Die letzteren gewann der Kieler Geograph Otto Krümmel (1854-1912), inzwischen ebenfalls Mitglied der Kieler Kommission. Während seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in Kiel entwickelte Krümmel grundlegende meereswissenschaftliche Methoden und die entsprechenden Geräte. Er gilt international als einer der Wegbereiter der modernen Ozeanographie und veröffentlichte das erste umfassende deutschsprachige Lehrbuch, das „Handbuch der Ozeanographie“ (zwei Bände 1907, 1911).

Ein weiterer Meilenstein der frühen deutschen Meeresforschung war die „Tiefsee-Expedition“ mit dem Charter-Dampfer „Valdivia“ 1898-99. Die Planktologen Carl Apstein (1862-1950) und Ernst Vanhoeffen (1858-1918) nahmen als Assistenten der Kieler Kommission an dieser Nord-Süd-Reise durch den Atlantik und Teile des westlichen Indischen Ozeans teil.

Das „Laboratorium für die Internationale Meeresforschung“

Entscheidend für die Kieler Meeresforschung wurde das Jahr 1902. Unter der Leitung von Otto Krümmel nahm das „Laboratorium für die Internationale Meeresforschung“ in Kiel seine Arbeit auf. Krümmel war Mitglied der „Deutschen wissenschaftlichen Kommission für die Internationale Meeresforschung“(DWK) geworden. Dieses Gremium entstand 1900 beim Reichsamt des Innern als nationaler Ansprechpartner für den 1902 gegründeten „Internationalen Rat für Meeresforschung“ (ICES) in Kopenhagen. Regelmäßige gemeinsame (fischerei-)biologische, chemische und physikalische Beobachtungen aus allen Teilen von Nord- und Ostsee sollten, in Kopenhagen koordiniert, von den ICES-Mitgliedsländern gewonnen werden, um mit aktuellen Bestands- und Umweltkenntnissen die auch damals schon teilweise übernutzen Fischarten besser bewirtschaften zu können. Dazu erhielt die DWK ebenfalls 1902 den „Reichsforschungsdampfer Poseidon“. Das Labor führte vor allem seine chemischen und physikalischen Untersuchungen an dem größtenteils mit „Poseidon“ gewonnenen Material über Jahrzehnte durch.

Einen bedeutenden Beitrag zur internationalen Erforschung der Ozeane leistete auch der Physiker Alexander Behm (1880-1952). Mit dem von ihm ab 1912 in Kiel entwickelten Echolot konnten die Meeresböden präzise wie nie zuvor vermessen werden. Auf der Grundlage seiner Erfindung begann mit der „Deutschen Atlantischen Expedition“ 1925-27 auf dem Forschungsschiff „Meteor“ eine neue Phase der Tiefseeforschung. Mit den Echoloten der Firmen Behm und Elac (beide Kiel) sowie Atlas (Bremen) wurden insgesamt 67.000 Tiefenmessungen im Südatlantik durchgeführt. Dabei entstanden die ersten detaillierten Tiefenkarten des Ozeans.

Das Kieler Institut für Meereskunde (IfM)

1937 gründete der Zoologe Adolf Remane das Institut für Meereskunde (IfM) als Universitätsinstitut. Ziel des IfM war die Untersuchung aller Vorgänge in der Wassersäule der Ozeane sowie in der Atmosphäre darüber. Zweiter Direktor war 1944 der Meereschemiker Hermann Wattenberg, der schon an der Meteor-Expedition von 1925/27 teilgenommen hatte und durch weitere Atlantik-Expeditionen die Grundlagen für ein wesentlich verbessertes Verständnis der chemischen CO2-Prozesse im Ozean erabeiten konnte. Das erste Institutsgebäude in Kitzeberg wurde allerdings 1944 bei einem Bombenangriff zerstört, wobei Hermann Wattenberg und neun weitere Institutsangehörige ums Leben kamen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine neue Phase in der Entwicklung des IfM. Seit der Gründung 1906 hatte sich das Berliner Institut für Meereskunde zum führenden Meeresforschungsinstitut in Deutschland entwickelt. Es wurde 1944 ebenfalls durch einen Bombenangriff zerstört, und die Meeresforschung endete damit in Berlin. Georg Wüst, einer der profiliertesten Mitarbeiter des Berliner Instituts und Teilnehmer der Meteor-Expedition 1925/27, kam nach Kiel und wurde 1946 der erste Nachkriegsdirektor des IfM. Das Institut wurde in diesen Jahren praktisch zu einem Nachfolger des früheren Berliner Instituts. Die Arbeit des IfM begann erneut in einer Villa in der Hohenbergstraße und ein ehemaliger Kriegsfischkutter wurde 1946 das erste Forschungsschiff „Südfall“ (ab 1958 „Herrmann Wattenberg“). Nach der Emeritierung von Professor Wüst wurde Günter Dietrich 1959 Direktor des Instituts. Auch er brachte Erfahrungen aus dem Berliner Institut mit nach Kiel. Die 1960er Jahre brachten große Fortschritte im Wiederaufbau der Forschung in Deutschland, und Günter Dietrich verstand es hervorragend, diese Chancen für die Meeresforschung zu nutzen. Die Mitarbeiterzahl wuchs schnell und zusätzliche Forschungsgruppen brachten neue messtechnische Methoden und Geräteentwicklungen. Die Studiengänge in den meereskundlichen Fächern wurden erweitert, und eine ganze Generation von deutschen Meeresforscherinnen und Meeresforschern wurde überwiegend durch eine Ausbildung an der Kieler Universität geprägt. Der wichtigste Schritt zur Rückkehr in die internationale Hochseeforschung war die Teilnahme der Kieler Arbeitsgruppen an der „International Indian Ocean Expedition“ 1964/65 auf der neuen „Meteor“, die kurz vorher in Dienst gestellt worden war. Das gewachsene Institut brauchte mehr Raum. Ab 1965 wurde zusätzlich das Gebäude Niemannsweg 11 genutzt, bis die Forschungsabteilungen 1972 den Neubau direkt an der Kiellinie beziehen konnten (Erweiterungsbau 1988). Seitdem besitzt das Institut mit dem Seehundsbecken und dem Aquarium auch touristische Anziehungspunkte. Im Jahr 1968 wurde das Universitätsinstitut in ein Institut der „Blauen Liste“ (später „Leibniz-Gemeinschaft“) mit zehn Forschungsabteilungen und einer kollegialen Verfassung überführt. Damit wurde ein verbesserte Finanzierung durch den Bund gemeinsam mit den Ländern möglich. Eine enge Verbindung zur Universität blieb jedoch erhalten.

Ein neuer Forschungszweig: Marine Geowissenschaften

Parallel hatte sich an mehreren Instituten der CAU ein neuer Forschungszweig etabliert: Die marinen Geowissenschaften. Sie beschäftigen sich vor allem mit Vorgängen an der Grenzfläche zwischen Meeresboden und Wassersäule sowie mit dem Meeresboden bis tief in den Erdmantel. Ihre Bedeutung wuchs rasch und 1984 schlug eine bundesweite Arbeitsgruppe die Gründung eines eigenen Instituts vor. Daraufhin beschloss der Schleswig-Holsteinische Landtag einstimmig die Gründung des Forschungszentrums für Marine Geowissenschaften GEOMAR. Im September 1987 nahm es seine Tätigkeit unter der Leitung des Kieler Meeresgeologen Jörn Thiede auf. Das Institut bezog zunächst eine Etage im historischen Gebäude 4 auf dem Kieler Seefischmarkt. Aufgrund der erfolgreichen, weltweiten Forschung war bald ein Neubau erforderlich, der 1996 fertig gestellt wurde.

IFM-GEOMAR

Damit waren die Meereswissenschaften in einer deutschlandweit einzigartigen Bandbreite in Kiel vertreten. Aus der Zusammenarbeit der beiden Institute entstanden schließlich Fusionspläne, die am 1. Januar 2004 ihren Abschluss fanden: IfM und GEOMAR vereinigten sich zum Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel (IFM-GEOMAR). Gründungsdirektor ist der Geologe Peter Herzig. Das Institut erlebte in den ersten Jahren seines Bestehens eine rasante Entwicklung: Beschäftigte es zum Zeitpunkt der Fusion etwa 320 Mitarbeiter, waren es Ende 2008 bereits mehr als 500.

Die Forschungsschwerpunkte waren die Themen Ozeanzirkulation und Klimadynamik, Marine Biogeochemie, Marine Ökologie sowie die Dynamik des Ozeanbodens. Die Kieler Meeresforscher operieren weltweit und sind in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien vertreten. Dabei arbeitete das IFM-GEOMAR eng mit fachlich verwandten Instituten der CAU zusammen. Die am IFM-GEOMAR beschäftigten Wissenschaftler übernahmen zudem Aufgaben in der akademische Lehre an der CAU. Außerdem waren Universität und IFM-GEOMAR gemeinsam an mehreren Großforschungsprojekten beteiligt. Im Rahmen der Exzellenzinitiative der Bundesregierung 2005/2006 wurde der CAU in Partnerschaft mit dem IFM-GEOMAR, dem Institut für Weltwirtschaft und der Muthesius-Kunsthochschule die Förderung für den Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ zugesprochen. 2005 wurde das Kieler Wirkstoffzentrum KiWiZ im Stadtteil Wik gegründet. Dort extrahieren Wissenschaftler Wirkstoffe für Human- und Tiermedizin, für Pflanzenschutz, Kosmetik und Nahrungsmittel aus marinen Organismen.

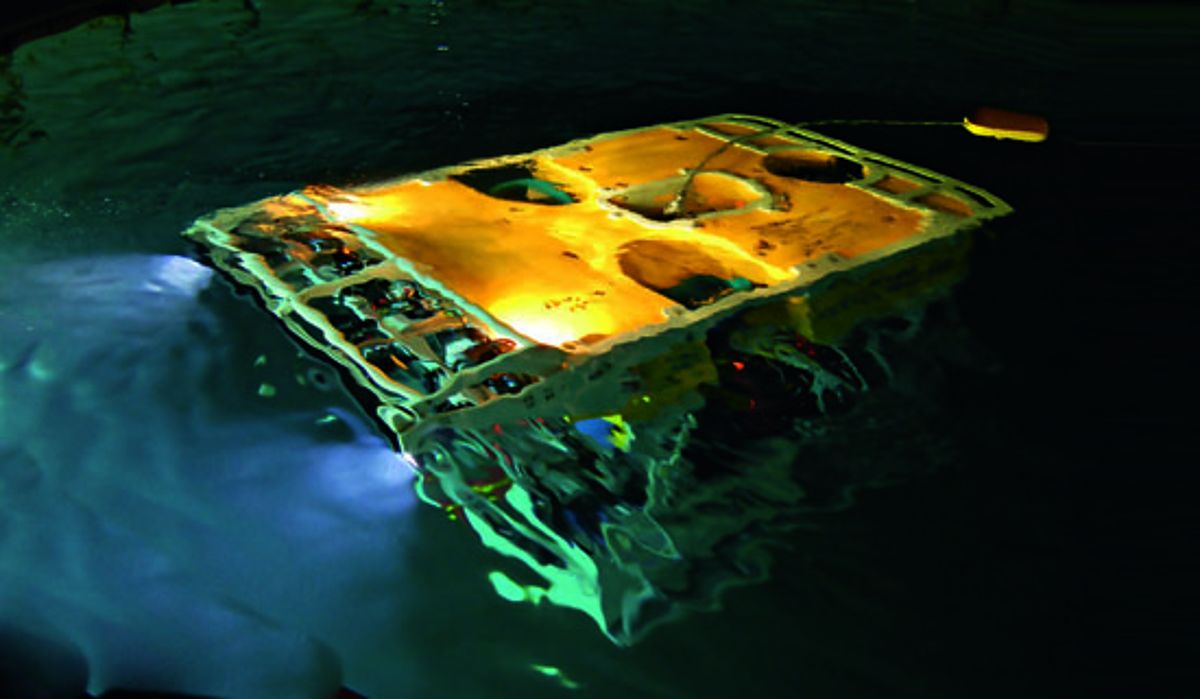

Seit 2006 ist Deutschlands einziges bemanntes Forschungstauchboot JAGO am IFM-GEOMAR beheimatet. 2008 konnte das IFM-GEOMAR den aus einem Sonderfonds des Landes Schleswig-Holstein finanzierten Tiefseeroboter ROV KIEL 6000 sowie das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Autonome Unterwasserfahrzeug AUV ABYSS in Dienst stellen. 2011 erweiterte das mittelgroße Arbeits-ROV PHOCA die Tiefseekapazitäten des Instituts noch einmal.

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Am 1. Januar 2012 erhielt die Meeresforschung in Kiel eine neue Organisationsform. Aus dem Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) wurde das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Das neue Zentrum führt weitgehend die Forschungsschwerpunkte des IFM-GEOMAR fort. Auch die enge Kooperation mit der CAU wird als sogenanntes "Kieler Modell" fortgeführt.

Literatur

-

Siedler, G., J. Thiede, and W. Zenk (2018): Marine sciences in Germany: The restart in Kiel after World War II. Oceanography 31(4). (pdf)

-

Zenk, W., Siedler, G., Wille, P.C., Wegner, G., Thiede, J., Storch, V., Speth, P., Ruprecht, E., Ehrhardt, M., Zeitzschel, B., 2016, published in 2018: Early oceanography and the development of physical and chemical marine sciences in Kiel after World War II. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv, Wissenschaftliches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bremerhaven, 39, 29-93. (pdf)

-

Thiede, J., Hay, W.W., Sarnthein, M., Schäfer, P., Siedler, G., Stoffers, P. , Storch, V., Suess, E., von Huene, R., Wille, P.C., Zeitzschel, B., Zenk, W., 2016, published in 2018: From a modest start to a flourishing marine research environment: The institutional development of marine geosciences in Kiel/ Germany after World War II. In: Deutsches Schiffahrtsarchiv, Wissenschaftliches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bremerhaven, 39, 95-144. (pdf)

- D. Tillmann/J. Rosenplänter (Hg.), Kiel Lexikon, NMS 2010

- W. Chr. Dullo, Die Entwicklung des Forschungszentrums Geomar und künftige Perspektiven. In: G. Kaster (Hg.), Tradition und Aufbruch im Schwentinetal, Husum 2002.

- G. Kortum/B. Culik, IfM. Zeittafel zum 100jährigen Bestehen der Meeresforschung in Kiel

- B. Lohff, G. Kortum et al., 300 Jahre Meeresforschung an der Universität Kiel – ein historischer Rückblick. Berichte aus dem IfM an der CAU 246, Kiel 1997 (pdf)